Le sang

Le sang est un tissu liquide formé de cellules libres.

Ce liquide sert à diffuser l’oxygène et les éléments nutritifs nécessaires au corps, et à évacuer les déchets tels que le dioxyde de carbone ou les autres gaz nocifs. Il sert également à amener aux tissus les cellules et les molécules du système immunitaire, et à diffuser les hormones dans tout l’organisme.

C’est la moelle osseuse qui produit les cellules sanguines au cours d’un processus appelé hématopoïèse.

Chez les vertébrés, le sang est de couleur rouge, il devient rouge clair lors de l’oxygénation dans les poumons, puis il circule dans les artères. Il devient ensuite rouge foncé après avoir perdu son dioxygène au profit des tissus. En observant bien des veines à travers les peaux claires, on remarque qu’il paraît bleu. La peau agit comme un filtre, ne laissant passer que le bleu, mais celui-ci est bien rouge, même à l’intérieur des veines.

Le sang est mis en mouvement par le cœur qui permet sa circulation dans tout l’organisme.

Dans son état désoxygéné, sa couleur rouge est moins brillante (comme dans le cas du sang veineux périphérique, par exemple).

Le sang enlève aussi les poisons, les produits et les déchets qui seront traités par le foie ou les reins, qui vont les évacuer vers l’extérieur sous forme d’urine.

I- A quoi sert de savoir son groupe sanguin?

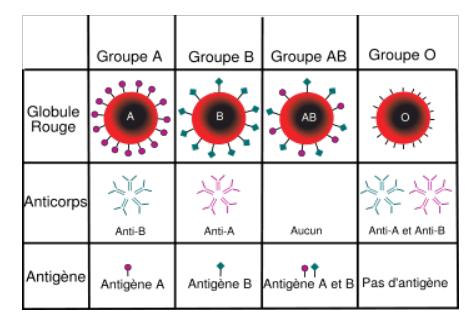

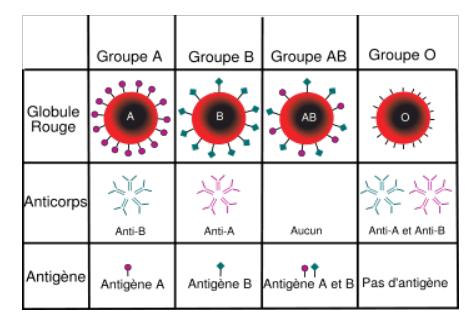

C’est important car comme il a été dit les rhésus* positifs et négatifs ne se mélangent pas. Les groupes sanguins A, B ou AB ne peuvent donner leur sang qu’ à leur groupe. Alors que le groupe O+ peut le donner à tous les groupes + et le groupe O- est un donneur universel*( pour tout le monde).

Selon ton groupe sanguin, tu ne peux pas donner ton sang ou le recevoir de n’importe qui. Si tu donnes ton sang, il sera donné seulement à des personnes compatibles avec ton groupe sanguin. Idem, si un jour tu dois recevoir une transfusion ou une greffe d’organe.

Il n’y a pas uniquement compatibilité lorsqu’il s’agit de deux mêmes groupes sanguins, c’est plus compliqué que cela. De même le groupe sanguin de qui tu peux recevoir n’est pas forcément celui à qui tu peux le donner et vice versa. Il y a des groupes qui auront plus de facilité à trouver un donneur potentiel (comme AB qui peut recevoir de n’importe qui), alors que O ne peut recevoir que de O.

II-Des groupes incompatibles et compatibles

Mélanger des types de sang différents peut provoquer une destruction des globules rouges et un choc transfusionnel. C’est pourquoi il est absolument indispensable de procéder à des transfusions entre groupes sanguins compatibles.

O+ : peut recevoir de O+;O-.

O- : peut recevoir de O-,

A+ : peut recevoir de O+, O-, A+, A-.

A- : peut recevoir de O-, A-.

B+ : peut recevoir de O+, O-, B+, B-.

B- : peut recevoir de O-, B-.

AB+ : est receveur universel.

AB- : peut recevoir de O-, A-, B-, AB-.

Des groupes incompatibles :

Mélanger des types de sang différents peut provoquer une destruction des globules rouges et un choc transfusionnel. C’est pourquoi il est absolument indispensable de procéder à des transfusions entre groupes sanguins compatibles.

Tableau de compatibilité entre les différents groupes sanguins

Les sujets du groupe O Rh- sont dits « donneurs universels », car ils peuvent donner du sang aux personnes de tous les groupes sanguins. En effet, ils ne possèdent aucun antigène (ni A, ni B, ni D), ni aucun anticorps susceptible de détruire d’autres antigènes. Par contre, il ne peuvent pas recevoir du sang de n’importe quel groupe, vu qu’ils possèdent tous les récepteurs possibles.

Même après de multiples transfusions d’autres groupes, on conserve toute sa vie le même groupe sanguin, à part quelques cas particuliers (greffe de moelle osseuse par exemple).

Les autres cellules du corps humain (autres que les globules rouges), portent des récepteurs

Un anticorps est une protéine complexe utilisée par le système immunitaire pour détecter et neutraliser les antigènes de manière spécifique. Les anticorps sont sécrétés par des cellules dérivées des lymphocytes B les plasmocytes.

Les anticorps constituent l’immunoglobuline principale du sang, aussi on utilise parfois le terme immunoglobuline à la place du mot anticorps, mais cet emploi est abusif.

Dans le cas de maladies auto-immunes, on parle d’auto-anticorps

Au cours de la réponse immunitaire, les anticorps ont trois fonctions principales : se lier à l’antigène, activer le système du complément et recruter des cellules immunocompétentes.

Tableau 1 : Propriétés des différents isotypes d’immunoglobulines.

Un antigène est une macromolécule naturelle ou synthétique, reconnue par des anticorps ou des cellules du système immunitaire et capable d’engendrer une réponse immunitaire.

Les antigènes sont généralement des protéines, des polysaccharides et leurs dérivés lipidiques. Des fragments d’antigènes appelés haptènes peuvent aussi induire une allergie.

Le don du sang :

II- Conditions préalables au don:

Lorsqu’un donneur arrive à un centre de don de sang, celui-ci remplit typiquement un formulaire de consentement et répond à un petit questionnaire médical pour voir s’il est un donneur adéquat. Les questions peuvent impliquer son âge, son poids, son dernier don de sang, son état actuel de santé, et divers facteurs de risque comme les tatouages, l’usage de stupéfiants (usage récréatif ou dopant), les derniers voyages internationaux, et l’anamnèse sexuelle. Les réponses sont associées au sang donné, mais l’anonymat reste garanti. En France, cet interrogatoire est mené par un médecin. Depuis 2008, sauf pour les donneurs réguliers, un contrôle du taux d’hémoglobine est effectué avant le don. Il est fortement conseillé de bien manger et d’être bien en forme avant d’effectuer un don de sang. Dans le cas contraire, il est possible de souffrir d’un choc vagal ou d’une baisse de tension. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’un donneur donne pour la première fois et est stressé.

Article réalisé par Sophie G. et Léa R.

s maladies transmissibles par le sang peuvent être éliminées ou considérablement réduites si l’on applique une stratégie intégrée de sécurité transfusionnelle qui comporte :

s maladies transmissibles par le sang peuvent être éliminées ou considérablement réduites si l’on applique une stratégie intégrée de sécurité transfusionnelle qui comporte :